À la santé des légions

Les légions romaines, un modèle d'efficacité militaire. Pour prendre soin de ces combattants d'exception, la médecine militaire s'est peu à peu structurée, entre influences grecques et persistance des rituels.

Dans ce blog Histomède Jean-Christophe Piot relate avec une rigueur certaine – et une certaine liberté de ton – les pages les plus marquantes de l'histoire de la médecine.

Elles formèrent longtemps la plus puissante des armées de Méditerranée d’Occident, et de loin. Réputées à juste titre pour leur efficacité, les légions romaines ont conquis en cinq siècles un Empire qui s’étendait de l’actuelle Ecosse à la Syrie et du Maghreb aux bords du Rhin, avant d’en garder le contrôle pour cinq autres siècles. Le tout avec un effectif étonnamment réduit : 300 à 350.00 hommes à peine1 pour protéger une population de 80 millions d'âmes à son apogée, au IIe siècle. Des hommes qu’il fallait nourrir, transporter, entraîner, commander – et soigner. Portrait d’un des premiers services de santé militaire de l’histoire.

C’était le 18 mai d’une année qui reste inconnue, aux confins de l’Empire, à une centaine de miles – grosso modo 160 kilomètres, donc – au sud de l'actuelle Édimbourg. À l’abri des murs de Vindolanda, l’un des principaux camps militaires aménagés en 122 ap. J.-C le long du mur d’Hadrien, un militaire de la Cohors Prima Tungrorum, ou première cohorte des Tongres2, s’est attelé ce jour-là à une tâche un rien fastidieuse : résumer l’état de santé des 296 militaires présents au sein du camp. Sans s’attarder sur celui des 456 autres qui avaient quitté l’endroit pour des patrouilles ou des travaux.

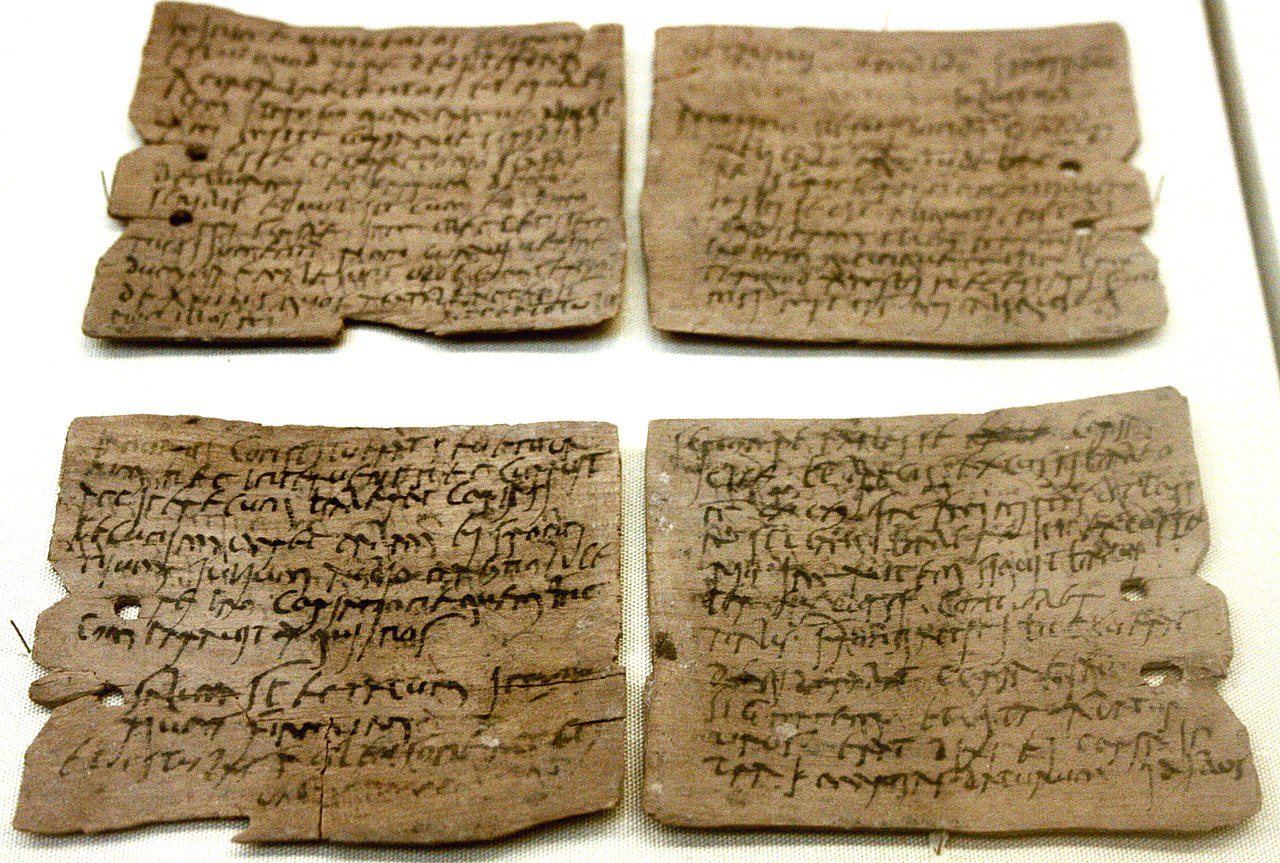

Soigneusement consigné à l’encre noire sur l’une des nombreuses tablettes de bois retrouvées sur le site, cet état des lieux est l’un des rares «état sanitaire» qui nous soient parvenus. Sur ces presque 300 auxiliaires, 31 ne sont pas en état de servir, 15 sont malades (aegri), 10 souffrent d’une inflammation des yeux (lippientes) et 6 sont blessés (vulnerati), sans qu’on ne sache comment ni de quoi. Fastidieux à première vue, ce rapport administratif est précieux pour les historiens militaires : il montre qu’on tenait un décompte précis des malades et des blessés. Il n’en a pas toujours été ainsi. Le moins qu’on puisse dire est que les sources littéraires sont plus que discrètes sur la manière dont on soignait les soldats de Rome. Les auteurs latins, rarement avares de détails quand il s’agit de décrire les horreurs des combats, se distinguent par leur silence dès qu’il s’agit d’évoquer des soins apportés aux militaires blessés ou malades. Jules César, lui-même, pourtant réputé pour l’attention qu’il accordait à ses hommes, n’en parle jamais, se contentant de dresser un froid bilan des pertes au soir de ses batailles. Les blessés, eux, sont passés sous silence.

C’est du côté de Virgile qu’il faut se tourner pour trouver la première évocation d’un médecin militaire en action. Dans l’Enéide, long poème que le poète consacre à l’histoire de la fondation de Rome par quelques survivants Troyens échappés de leur cité en flammes, Virgile raconte qu’un certain Iapyx, médecin du vieux roi Priam, soigne le prince Enée en personne en lui ôtant une pointe de flèche restée plantée dans la cuisse, d’abord à la main puis «avec de solides pinces». Non sans l’aide d’une soignante prestigieuse, Vénus en personne, bien décidée à sauver discrètement la vie de son protégé : « le miracle se produit, pendant que le vieux Iapyx baigne la plaie sans se douter de rien. Toute douleur cesse, le sang s’arrête au fond de la blessure, la flèche vient dans la main et le blessé recouvre ses forces».

Quelques tablettes de Vindolanda

Système D

Fondateur, l’épisode est suffisamment familier pour qu’on en retrouve une représentation frappante sur les murs de la maison de Sirico à Pompéi. Il résume aussi ce qu’est restée longtemps la médecine militaire romaine – la médecine tout court en réalité : un peu de technique pour pas mal de magie et croyances.

S’il est plus que probable qu’une forme de solidarité entre frères d’armes a toujours conduit les soldats valides à ramener leurs compagnons blessés vers l’arrière au lendemain d’une bataille, le silence des auteurs latins s’explique sans doute par le fait que les soldats touchés naviguaient déjà dans des eaux bien troubles, à la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. À une époque où des règles d’hygiène qui nous semblent élémentaires n’existent pas plus que la notion de stérilisation ou de désinfection, une plaie ouverte avait de bonnes chances d’envoyer le patient chez Pluton, à plus ou moins brève échéance.

« Même pas mal »

Les choses changent lorsque le regard de Rome se tourne vers la Grèce, définitivement soumise en 146 avant notre ère. La médecine grecque, autrement plus avancée que les pratiques romaines encore largement empiriques, change progressivement le quotidien de la population en général et des soldats en particulier. Avec une pointe de méfiance – les praticiens grecs étant parfois qualifiés de carnifex (bourreaux) dans les textes.

Au début de l’Empire, alors qu’Auguste réorganise l’armée romaine pour en faire un corps de professionnels de la guerre, l’idée de préserver la santé des combattants et d’organiser la prise en charge des malades et des blessés s’impose de plus en plus. Et devient l’un des devoirs quotidiens des officiers, à commencer par le premier d’entre eux à l’échelle d’un des fameux camps romains, le praefectus castrorum. Non sans raison : encore une fois, les légionnaires ne sont pas suffisamment nombreux pour qu’on puisse s’offrir le luxe de sacrifier ceux qui peuvent être sauvés.

Preuve de cette attention nouvelle, la présence de l’empereur au chevet des soldats blessés devient un motif récurrent dans les textes littéraires, le «bon» empereur ou le bon prince se devant de témoigner son soutien à ses hommes. Du général Germanicus, Tacite dit ainsi : «Il secourait les blessés de sa bourse (…) les visitait et relevait leurs belles actions. En examinant les blessures, il encourageait celui-ci par l’espérance, celui-là par la gloire, tous par des paroles et des soins qui lui gagnaient les cœurs et les affermissaient pour l’heure du combat.»

Pline, lui, loue l'empereur Trajan pour avoir donné «de la consolation, des encouragements et des secours aux soldats blessés, fatigués et malades ». Une opération de communication publique qui avait aussi pour but se ménager la fidélité des légionnaires, dans un Empire qui tient largement de la monarchie militaire.

Des patients pas comme les autres

Si Rome n’a jamais compté sur la quantité pour assurer la pax romana à l’intérieur – ou pour lancer ce qu’on appellerait aujourd’hui des opérations extérieures – elle a compensé par la qualité. Au point que la patientèle d’un médecin romain sous l’Empire présente quelques traits particuliers. D’abord, elle est exclusivement masculine. Ensuite, ses patients, en général âgés de 18 à 45 ans3 sont pour beaucoup en pleine forme – le légionnaire est un athlète.

Triés sur le volet lors de leur recrutement, ils sont grands pour leur époque (1,76 mètres idéalement) et doués d’un physique d’autant plus impressionnant qu’ils ne cessent littéralement jamais de s’entraîner, que ce soit en multipliant les manœuvres et les opérations à la belle saison ou en s’exerçant derrière les murs des castra pendant la mauvaise, si besoin à l’abri de vastes basilica, salles d’entraînement spécialement aménagées.

Les soldats de Rome doivent pouvoir exercer des efforts répétés, mener des travaux pénibles, marcher jusqu’à 40 kilomètres par jour en portant un paquetage de 40 kilos, lancer un javelot à plusieurs dizaines de mètres et enfoncer de temps en temps un glaive à travers un soldat ennemi – ce qui n’est pas à la portée du premier venu, chacun en conviendra.

Enfin, le mode de vie des légionnaires est relativement exemplaire à différents titres : pas ou peu d’alcool – le vin est très largement coupé et la plupart des hommes boivent un mélange léger de vinaigre et d’eau allongé de jaune d’œuf, la posca – évidemment pas de tabac ni de drogues, la fréquentation régulière des thermes… Seule la nourriture pêche : essentiellement basée sur la consommation de céréales, de fruits secs et d’huile, elle manque de viande, de légumes frais, de calcium, de sucre et de protéines.

L’hôpital militaire

En l’absence de sources littéraires vraiment précises, c’est d’ailleurs dans les camps et aux abords que les archéologues et les historiens ont trouvé les sources les plus parlantes pour prendre la mesure de ce qu’était la médecine militaire dans la légion : restes de bâtiments, «sacoches» militaires retrouvés sur site, tombes et inscriptions funéraires… C’est essentiellement grâce à ces sources qu’on connaît le plan et le fonctionnement d’un lieu essentiel dans les célèbres camps romains : l’hôpital/infirmerie, ou valetudinarium, qui apparaît au Ier siècle, à la fin du règne d’Auguste.

Situés dans les principaux casernements, donc essentiellement aux frontières, ces hôpitaux affichent partout un plan sensiblement identique. D’abord fait de bois puis progressivement rebâti «en dur» sous Claude et sous Néron, lorsque les limites de de l’Empire se stabilisent un brin, le valetudinarium typique est un long bâtiment rectangulaire, organisé sur un seul niveau et en général installé soit à proximité immédiate du camp, soit à l’intérieur même des remparts, souvent près des baraquements, des thermes, des greniers, des ateliers ou des entrepôts.

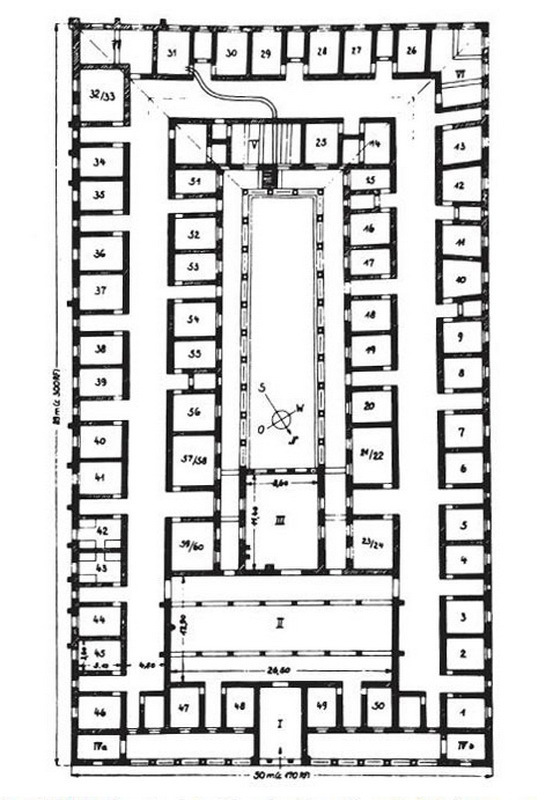

Le plan d’un hôpital militaire romain

Longée par une galerie ouverte sur tous ses côtés, sa vaste cour intérieure est entourée d’une double rangée de petites chambres, séparées d’un couloir assez large. Les dimensions varient, mais l’hôpital moyen compte une soixantaine de chambres de 14 à 18 m², capables d’accueillir trois à quatre lits – davantage parfois comme le long du Danube ou certaines pièces pouvaient compter jusqu’à 5 ou 6 patients. Chaque chambre était séparée de sa voisine par un couloir perpendiculaire à l’allée centrale, assez large pour y stocker des meubles et du matériel : coffres, tables, armoires, caisses, amphores… Modulables, ces espaces pouvaient en cas d’urgence – au lendemain d’une bataille par exemple – accueillir de nouveaux malades.4 Enfin, chaque hôpital comptait près de son entrée une série de salles directement réservées aux soins et aux opérations, vastes, et aérées, ainsi que des cuisines particulières, distinctes de celles du camp. Des latrines et des bains complétaient l’ensemble, pour assurer une hygiène élémentaire.

Médecins, infirmiers et secrétaires

À quoi ressemblait le personnel soignant chargé d’accueillir les malades et les blessés ? Du côté des effectifs, les historiens s’entendent pour considérer que chaque corps d’armée comptait un médecin environ pour 500 hommes – soit huit à douze médecins pour un camp capable d’accueillir une légion, celle-ci pouvant compter de 4.000 à 6.000 hommes au gré des circonstances et des besoins.

Les textes et les inscriptions funéraires montrent qu’on pouvait distinguer des médecins de types différents, que ce soit par le statut ou par la spécialité. Certains étaient des militaires à part entière (miles medicus) tandis que d’autres, civils (medicus ordinarius), avaient passé une forme de contrat à durée déterminée avec l’armée, le plus souvent dans le cadre d’une opération spécifique.

Les medici castrenses, sortes de médecins en chef attachés à un camp en particulier, sortaient peu des casernes, même s’il est à peu près attesté qu’ils soignaient à l’occasion la population installée à proximité immédiate des camps, avec l’aide aux besoins de leurs assistants, les optiones valetudinari ou les capsari.5 D’autres, médecins de régiment, se déplaçaient avec les cohortes et les légions au gré des opérations.

Tous avaient sous leurs ordres différentes catégories d’aides-soignants, les deputati, soldats probablement formés sur le tas aux rudiments de la médecine de guerre et utilisés pour ramener les blessés vers l’arrière ou pour donner les premiers soins sur le terrain. Les médecins, eux, avaient reçu dans l’une des grandes villes de l’Empire une formation qui ne devait guère se distinguer de celles de médecins civils, complétée par quelques spécificités relatives à l’extraction de projectiles et aux plaies ouvertes.

De cette variété de parcours, de contrats et de formations découlait nécessairement une certaine hétérogénéité au sein du personnel soignant. Si certaines légions et certains officiers bénéficiaient probablement d’une médecine «d’élite», capables de mener des opérations précises, complexes et pointues, d’autres étaient soumises au hasard du moment et du lieu.

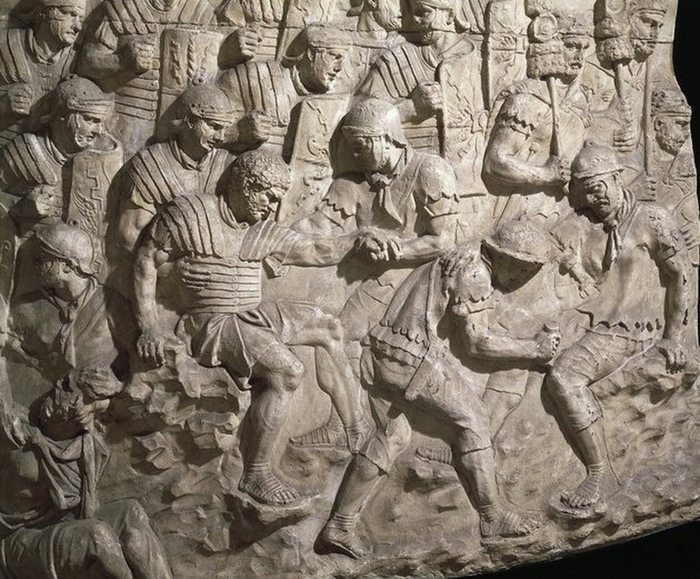

Sur la colonne Trajane, à Rome, figure une représentation des premiers soins accordés aux soldats, sans doute sur le champ de bataille ou à proximité immédiate

Bobos, bactéries et belles blessures

Contrairement à une série de clichés tenaces, le combat proprement dit occupe une part minime dans le quotidien du soldat, qui passe son temps à se préparer pour des batailles certes intenses et éminemment risquées, mais rares – d’autant plus qu’on se battait presque exclusivement à la belle saison et pas au cours des mois d’hiver. Le quotidien des médecins militaires ne consistait donc sans doute pas à soigner des blessures de guerre, mais plutôt à gérer l’infinie quantité de petites pathologies qui peuvent toucher un groupe d’hommes constamment occupés à des tâches physiques : travaux, chantiers, entraînements…

En exagérant un peu, on pourrait dire qu’un medicus devait avoir plus souvent affaire à des légionnaires qui s’étaient enfoncé un pouce à coups de marteau qu’à des blessures à l’arme blanche. En se basant sur les sources littéraires et épigraphiques6, mais aussi sur l’étude des squelettes retrouvés dans les tombes d’anciens légionnaires, les chercheurs estiment que les pathologies les plus fréquentes étaient la tuberculose et la cataracte. Cette dernière était d’ailleurs traitée : l’opération consistait à abaisser le cristallin en insérant une longue aiguille dans le globe oculaire, par exemple une épine de cactus. Oui, ça pique. Tuberculose et cataracte, donc, et pour compléter le podium citons la silicose – eh oui – et les maladies parasitaires. Au détour des textes sont aussi décrites des fièvres, des névralgies, des empoisonnements involontaires… et des piqûres de scorpion.

Le reste – et pas forcément l’activité la plus soutenue – relève des blessures reçues à l'entraînement, dans un accident ou bien sûr au combat. Au lendemain d’une bataille, on enterrait les morts au combat sur place (in bello desideratus), dans de larges fosses communes creusées à la hâte. Les blessés les moins touchés pouvaient revenir seuls ; d’autres étaient portés ou soutenus par des camarades mués pour l’occasion en brancardiers. Enfin, les plus atteints étaient transportés dans des «ambulances volantes», autrement dit des chariots qui permettaient également de déplacer les médecins et leurs assistants sur des champs de bataille parfois très étendus.

Quant à la typologie des blessures, l’inventivité jamais démentie de la race humaine lorsqu’il s’agit de se mettre sur la gueule avec son prochain permettait déjà d’intervenir sur des situations franchement variées. Balles de fronde, flèches et fers de javelines pour ce qui touche aux armes de jet, fractures et plaies ouvertes à l’arme blanche dans les combats au corps à corps, brûlures…

Médecins et chirurgiens, formés à l’extraction des flèches, pratiquaient aussi l’amputation, utile pour réduire le risque de gangrène mais réalisée dans des conditions qui font frémir – à vif, sans l’ombre de ce qui pourrait s’approcher d’une substance vaguement anesthésiante. Pour cette opération, les manuels recommandent au médecin de tenir au patient des propos apaisants (sic), de choisir un instrument bien aiguisé, de faire appel à quatre camarades passablement costauds pour tenir le blessé et… d’aller raisonnablement vite.

On repense au portrait du bon chirurgien par Dèce, lui-même praticien de haut vol : «Il faut qu’il soit jeune ou proche de la jeunesse. Il doit avoir la main habile et ferme, jamais tremblante, et savoir se servir aussi aisément de la gauche que de la droite. Sa vue sera claire et perçante, son cœur inaccessible à la crainte et à la pitié, soucieux avant tout de guérir le malade ; loin de se laisser émouvoir par les cris et de montrer plus de précipitation que le cas ne l'exige ou de couper moins qu'il ne faut, il poursuivra son opération comme s'il n'entendait pas les plaintes du patient.»

Reste la question de l’efficacité de ces soins. Si habiles que soient les praticiens et les chirurgiens, le manque de connaissance sur des principes d’hygiène aujourd’hui élémentaires devait peser lourd. Même lavées et arrosées régulièrement d’eau fraîche, les plaies étaient soumises à un risque constant d’infection, d’autant que personne ne se lavait encore les mains. Souvent souillés de sang ou de pus, les bandages étaient parfois remplacés par de la terre ou des cataplasmes effrayants – sans épiloguer, disons que les excréments d’animaux étaient tenus en haute estime. L’herboristerie ayant ses limites, la pharmacopée ne devait pas être d’une grande aide, lorsqu’elle n’était pas dangereuse : appliquer un oignon coupé sur les lèvres d’une plaie ne sonne pas comme une perspective hautement convaincante, pas plus que l’idée de verser dessus le sang humain d’un camarade.

Magie et rituels

Si les légionnaires en venaient à douter de leurs chances sur le plan terrestre, il leur restait la possibilité de se tourner vers une aide plus céleste. On l’a dit, la médecine romaine ne s’est jamais beaucoup éloignée du rituel religieux, même après avoir intégré le corpus grec. Question de perspective : pour un Romain, le rapport avec les dieux repose sur un contrat. Si le sacrifice est suffisant, les dieux sont en quelque sorte tenus de faire leur maximum pour arracher le patient aux Enfers. Pour ça, il y a les divinités officielles : Apollon père des médecins, Esculape et enfin Salus, qu’on connaît davantage sous son nom grec de Hygie et dont l’emblème – une coupe de vin qu’entoure un serpent – est toujours utilisé aujourd’hui par les pharmaciens.

Souvent associée, cette sainte trinité du soin avait ses autels et ses sanctuaires, parfois importants : dans un temple dédié à Esculape (asklepieion), les légionnaires pouvaient accéder à une sorte de salle-dortoir où on se rendait pour… rêver, sous l’influence du Dieu. Un prêtre-médecin les interprétait ensuite, orientant son traitement en conséquence, dans l’espoir d’obtenir parfois ce qu’on appellerait aujourd’hui un effet placebo.

Restait enfin la magie, dont bien des détails nous échapperont à jamais, perdus parce qu’ils ont rarement été consignés. Tout au plus sait-on par Julien l’Africain qu’il existait une formule utile pour resserrer des blessures causées par le fer, mais il n’en cite que le début : «tatata». Frustrant, non ?

Exposée au musée du Capitole, la statue du Galate mourant est une bonne image du combattant abandonné à lui-même, littéralement laissé à poil et réduit à resserrer lui-même les lèvres de sa plaie.

Retrouvez tous nos articles sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Vous êtes médecin ?

Pour recevoir une sélection de nos articles ou les commenter sur le site, il vous suffit de vous inscrire.

Notes :

1- À titre de comparaison, l’armée française s’appuie aujourd’hui sur un effectif de 270.000 personnes pour une population de 67 millions d’habitants.

2- Les Tongres sont un peuple de Gaule Belgique, intégré au monde romain depuis les conquêtes de César.

3- L’âge moyen d’un légionnaire est de 47 ans à sa mort.

4- Et le nombre de blessés pouvait grimper vite, à en croire le nombre de morts recensés lors de certains affrontements. A Cannes, Rome a perdu 45.000 hommes face aux Carthaginois. Devant Gergovie, César a vu tomber jusqu’à 700 légionnaires par jour au cours du siège.

5- De capsa, l’équivalent romain d’une trousse de premiers secours : une boite dans laquelle on transportait des onguents, quelques bandages et les instruments médicaux les plus courants.

6- L’épigraphie est la science des inscriptions réalisées sur des matières «solides» : pierre, argile, métal…

Pour les sources écrites «à l’encre», par exemple sur du bois ou du parchemin, on parle de paléographie.