Pensées coupables et têtes pensantes

La guillotine est à l’origine d’un long débat entre médecins. La mort était-elle vraiment instantanée ? Retour sur un débat aujourd’hui tranché. Ou pas.

Dans ce blog Histomède Jean-Christophe Piot relate avec une rigueur certaine – et une certaine liberté de ton – les pages les plus marquantes de l'histoire de la médecine.

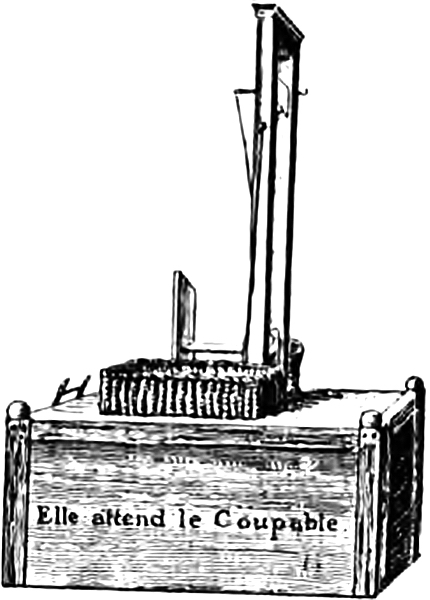

700 kilos de bois et de métal, quatre bons mètres de haut et une silhouette qui a marqué à jamais la mémoire collective : dans la longue liste des modes d’exécution parfois inventifs qui accompagnent l’histoire humaine, la guillotine occupe une place à part. Conçue pour éviter toutes douleurs ou supplices inutiles lors d’une exécution capitale, elle est pourtant à l’origine d’un long débat entre médecins autour d’une question centrale : le caractère instantané de la mort. Retour sur un débat aujourd’hui tranché – ou pas.

La guillotine, un progrès pour l’humanité ? Envoyée au rencart voici près de 40 ans, la Veuve a bel et bien été présentée ainsi à sa naissance. Retour en arrière : avant 1789, la peine capitale pouvait prendre des formes bien différentes en fonction de la nature du crime et… de votre naissance, ou qualité.

On n’exécutait pas un marquis comme un gueux, ni un faux-monnayeur comme un voleur de grand chemin ou une empoisonneuse : la Voisin mourut brûlée vive et Louis Mandrin sur la roue, tandis que le chevalier de La Barre, si férocement défendu par Voltaire, eut droit à un coup de sabre moins brutal et plus rapide. Robert-François Damiens, auteur d’une tentative de régicide sur Louis XV, fut de son côté le dernier à avoir l’avantage et le privilège de se faire écarteler en place de Grève : à crime suprême, supplice suprême – et salissant, paraît-il. Bref : dans une société d’ordre et de privilèges comme l’Ancien Régime, les criminels n’arrivaient pas égaux devant monsieur le bourreau.

Changement de pied avec la Révolution. La peine de mort s’applique toujours mais avec deux nuances majeures. La première, c’est une certaine standardisation, si on ose dire : terminées les prérogatives de la noblesse, la loi pénale et l’exécution sont les mêmes pour tous. La seconde, c’est qu’on en finit avec les supplices : la peine capitale n’est pas appliquée pour faire souffrir mais pour tuer vite et sans douleur. La peine de mort ne doit être désormais que «la simple privation de la vie» par décapitation, et non un supplice brutal et violent censé «tenir» le peuple par la peur.

Une fois le principe posé, reste à trouver comment s’y prendre. C’est là qu’entre en scène un député qui se pique de philanthropie, le docteur Guillotin. En décembre 1789, le médecin vante à ses collègues de la Constituante les mérites d’un engin conçu par un chirurgien, le docteur Antoine Louis1 Avec sa machine, lance Guillotin à ses collègues pliés en deux2 «Je vous fais sauter la tête en un clin d’œil, et vous ne souffrez point. La mécanique tombe comme la foudre, la tête vole, le sang jaillit, l'homme n'est plus».

«Coupable» : rarement un terme fut aussi judicieux

Une mort instantanée et sans souffrances physiques, donc, voilà la promesse. Promesse que ne tarda pas à vérifier un certain Pelletier par une belle après-midi d’avril 1792, quand sa tête fut la première «bénéficier» du nouveau Code pénal, dont le célèbre premier article stipule que «tout condamné à mort aura la tête tranchée». L’exécution se déroule sans anicroche et si elle déçoit bien un peu des curieux déstabilisés par la rapidité de la chose, la Révolution peut être fier d’avoir inventé «le plus doux des moyens mortifères», pour citer les frères Goncourt.

Et pourtant, la question du caractère instantané et sans souffrance de la mort des condamnés va rapidement agiter le monde judiciaire, avant de virer à la polémique entre médecins.

Première de Corday

Le 17 juillet 1794, on exécute au milieu de l’actuelle place de la Concorde une condamnée célèbre pour avoir poignardé Marat, Charlotte Corday. Un valet, cédant à la colère, saisit alors la tête de la jeune femme et la brandit face à la foule après l’avoir giflée. Un témoin affirme que «les joues se couvrirent d’une rougeur qui frappa tous les regards».

L’épisode, qui fait scandale, lance un débat enflammé sur l’état de conscience de Charlotte Corday dans les secondes qui suivirent l’exécution. Pourquoi ? Parce qu’aux yeux des contemporains, Charlotte Corday a rougi de honte et d’humiliation – autrement dit, elle était encore consciente après la chute du couperet.

Une forme d’intelligence peut-elle perdurer après une blessure aussi brutale, qui sépare la tête du corps au niveau du tronc cérébral ? La controverse est lancée en 1795 quand un célèbre anatomiste allemand, Samuel Sömmerring, qualifie la décapitation de «genre de mort horrible», arguant que «le sentiment, la personne, le moi» reste vivant quelques instants dans la tête détachée du corps. À la clé, la perspective assez horrifiante d’un supplice mental et psychique d’un nouveau genre, quand la Révolution avait promis l’inverse. Pire : Sömmerring affirme que ce laps de temps peut aller jusqu’à un quart d’heure…

La querelle ne fait que commencer. Le médecin allemand n’est pas seul : de nombreux confrères lui apportent leur soutien, l’un affirmant avoir vu les lèvres d’une tête coupée bouger, l’autre3 qu’un condamné fait d’atroces grimaces à un homme à qui touchait la moelle épinière mise à nu par le couperet. Le père de l’auteure Eugène Sue, Jean-Joseph Sue, fait également partie des praticiens convaincus que «la tête coupée conserve la perception de l’exécution et l’arrière-pensée de son supplice».

On peine à s’imaginer l’ampleur de la crise que provoquent les articles publiés par les adversaires de la guillotine. Très vite, les opposants du camp de Sömmerring répliquent en faisant valoir qu’il s’agit de simples mouvements réflexes, une simple contractilité musculaire résiduelle. Un autre anatomiste allemand, Georges Wedekind, ajoute que l’effet de la guillotine cumule deux facteurs majeurs de perte de conscience : une hémorragie massive et une compression du cerveau. Un médecin parisien, le docteur Lepelletier, ajoute un troisième paramètre : la disparition de la respiration.

«Il est mort de la gnaque de Corday, Marat.»

Chanson populaire, fin du 18e

Bref : la section simultanée des artères, de la trachée et de moelle épinière provoque une syncope instantanée et définitive. Si la vie subsiste encore quelque temps dans la tête du condamné, c’est une vie sans connaissance, donc sans souffrance physique ou psychique. Pierre-Jean-Georges Cabanis, un anatomiste fameux, rejoint le camp des opposants à Sömmerring en invitant ses confrères à ne pas confondre sensibilité et conscience : «Les mouvements convulsifs ne prouvent ni douleur, ni sensibilité ; ils dépendent seulement d’un reste de faculté vitale que la mort de l’individu, la destruction du moi n’anéantit pas sur le champ dans ces muscles et dans leur nerfs». Tout en concédant qu’il raisonne «par certitude d’analogie» avec des expériences menées sur des animaux, et non «par certitude d’expérience» - la décapitation étant irréversible, il est évidemment impossible d’imaginer une expérience directe.

Débat clos ? Pas le moins du monde. Le débat de 1795, qui se double bien souvent d’un débat philosophique et pénal sur l’abolition ou le maintien de la peine de mort, reflète une controverse récurrente dans le débat médical sur tout le 19e siècle autour de la distinction entre sensibilité et conscience – un débat existentiel qui est loin d’avoir disparu d’ailleurs et qui revient aujourd’hui sous d’autres formes, dans le cas des patients en état de mort cérébrale.

À la fin du 18e siècle, aucun médecin ne conteste qu’il subsiste quelques instants une forme de vie dans la tête d’un individu décapité. Mais quelle est la nature de ce qui survit encore dans une tête qui vient d’être victime d’une blessure aussi subite et aussi violente ? Finalement, qu’est-ce que la mort et quand vient-elle, et de quelle mort parle-t-on ? La mort de la conscience, la mort de la capacité à ressentir ou à penser ? La mort biologique ? La disparition de l’âme, concept encore vu comme une évidence pour bien des croyants de l’époque, médecins compris ? Et si l’âme existe, se loge-t-elle dans le cerveau ?

Quand ça vire au roman gothique

Douleur, conscience… Autant de questions qu’on pourrait penser tranchées (pardon) au tournant du 19e siècle – loin de là, ne serait-ce que dans la vision qu’en a le grand public. En témoigne le texte célèbre de Victor Hugo, publié en 1829, Le dernier Jour d’un condamné. Dans ce monologue qui veut traduire les pensées qui agitent un homme qu’on s’apprête à exécuter quelques heures plus tard, Victor Hugo fait dire à son personnage : «Et puis, on ne souffre pas, en sont-ils sûrs ? Qui le leur a dit ? Conte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu’elle ait crié au peuple : cela ne fait pas de mal ! Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire : c’est bien inventé. Tenez-vous-en là. La mécanique est bonne.»

Du côté des médecins, le débat continue de faire rage. Les expériences aussi, jusque tard dans le siècle et même au-delà. En 1885, le docteur Jean-Vincent Laborde se lança à son tour dans une expérience qui sent bon son petit docteur Frankenstein : il se met en tête de récupérer celle d’un décapité juste après la chute du couperet pour procéder à quelques petites expériences, qu’il publiera en novembre de la même année dans la Revue scientifique.

Les règles propres aux exécutions parisiennes lui compliquant la vie, il se tourne vers la province et vers Troyes en l’occurrence. Le maire de la ville l’autorise à récupérer rapidement la tête d’un meurtrier du nom de Gagny. Sept minutes après la chute du couperet, Laborde reçoit la tête susnommée. Objectif : placer des électrodes dans le cerveau pour le stimuler, perfuser la carotide gauche en la reliant au système sanguin d’un «chien vigoureux» et balancer du sang de bœuf «convenablement chauffé» dans la carotide droite.

Le pauvre est à la peine : mal aiguisé, le couperet a massacré les tissus mous et il lui faut dix bonnes minutes pour localiser les carotides, profondément rétractées dans ce qui reste du cou de Gagny. Mais Laborde s’acharne et dix minutes plus tard constate que le visage du défunt, alimenté par le sang animal, s’empourpre visiblement. Les impulsions électriques, elles, déclenchent des réactions faciales réflexes, dont de spectaculaires contractions de la paupière et du sourcil ainsi que quelques claquements de mâchoire qui rendent l’expérience tout à fait sympathique à imaginer. Laborde réussit à obtenir ces résultats pendant plus d’une quarantaine de minutes – on souhaite vraiment à Gagny que toute forme de conscience ait été éteinte à ce moment-là…

«Mieux vaut le voir en peinture qu'en vrai, ce Laborde»

(attribué à un certain Monsieur G)

Ce petit épisode qui pourrait sortir d’un roman de Lovecraft n’est pourtant pas le dernier. 25 ans après Laborde, c’est au tour du médecin en chef de l’Hôtel-Dieu d’Orléans, le docteur Beaurieux, de s’y coller. Avec la bénédiction du procureur général, Beaurieux passe carrément un accord ante mortem avec un condamné, Henri Languille, condamné après avoir tué un tavernier pour 165 francs, une montre en argent, une paire de chaussures et quatre bouteilles de vin.

Le 28 juin 1905, Anatole Deibler en personne découpe Languille en deux, dont les derniers mots sur cette terre consistèrent à traiter les bourreaux et l’assistance de «tas de paysans». Le Matin, dans le compte-rendu du lendemain, écrit : «À cet instant, nous nous précipitons tous vers le seau où la tête vient de choir (…) Le Dr Beaurieux a, entre les mains, la tête décapitée. Languille ! crie-t-il, Languille ! Nous demeurons stupéfiés. Les paupières viennent de se soulever. Et les deux yeux pleins de vie encore, fixent longuement ceux du Dr Beaurieux, puis les paupières retombent. Languille ! crie une deuxième fois le praticien. De nouveau, les paupières se soulèvent et les yeux fixent encore ceux du médecin. Elles se referment et pour la troisième fois, le docteur Beaurieux appelle : Languille ! Languille ! Mais cette fois les paupières restent closes, définitivement.»

Pour être franc, les journalistes ont probablement enjolivé une histoire qui provoque pourtant un joli petit scandale, à un moment où le débat fait rage autour de l’abolition de la peine de mort. C’est en tout cas la ligne de défense du procureur mais pas celle du Dr. Beaurieux : s’il nie avoir pris dans ses mains la tête du condamné, il écrit ceci : «Je vis alors les paupières se soulever lentement, sans aucune contraction spasmodique. J'ai eu affaire à des yeux bien vivants qui me regardaient. Le tout avait duré de vingt-cinq à trente secondes».

C’est la dernière fois qu’un médecin se penche directement sur la question – sur un sujet humain, du moins. En 2016, une équipe de l'Institut du cerveau Donders pilotée par Clementina van Rijn a repris la question dans le cadre d’une étude sur des rats4, décapités sous électroencéphalogramme. Les neuroscientifiques ont observé des ondes de «conscience» qui diminuent rapidement après la décapitation, mais pas immédiatement - environ quatre seconde - avant leur disparition totale au bout de 17 secondes. Pour le neurobiologiste du CNRS Georges Chapouthier, il est très probable que la conscience ne s’étende pas au-delà de ces quatre secondes initiales. Mais elle subsiste, en tout cas chez le rat. De quoi relancer un vieux débat…

Notes :

1- Si Guillotin a laissé son nom à une machine qu’il n’avait pas inventé, un des nombreux surnoms de la guillotine fait référence au docteur Louis : la Louison. Une guillotine qui n’avait pas encore été utilisée, elle, était baptisée… «Mademoiselle».

2- Si si. Les archives sont formelles, Guillotin a ce jour-là fait éclater de rire une bonne partie de la Constituante.

3- Heinrich von Leveling, en l’occurrence, qui fit cette expérience au pied même de l’échafaud.

4- Decapitation in Rats: Latency to Unconsciousness and the ‘Wave of Death’