Investigations complémentaires lors du second examen

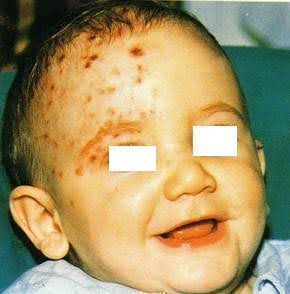

Lors du second examen, les lésions apparaissent plus nettement d’allure herpétique, elles causent une gêne à l'enfant. Elles sont distinctement zostériformes avec une distribution unilatérale et dermatomérique, touchant la branche ophtalmique du nerf trijumeau. L’examen clinique évoque contre toute attente, compte tenu de l’âge de l’enfant, un zona céphalique-ophtalmique.

Les spécialistes approfondissent les antécédents médicaux afin de distinguer les dermatites similaires qui pourraient prêter à confusion diagnostique. En particulier, les médecins demandent aux parents si l’enfant a été en contact avec des porteurs de l’herpès simplex, également pour exclure une éruption varicelliforme de Kaposi chez un sujet atopique, ou avec des patients atteints de varicelle.

Les médecins recommandent que l’enfant bénéficie :

- d’un examen ophtalmologique pour exclure une kératoconjonctivite, pouvant être un symptôme d’infection primaire par l’herpès simplex de type 1 ;

- d’autres examens biologiques, notamment une sérologie des infections herpétiques.

En outre, un traitement antiviral spécifique à forte dose par aciclovir (400 mg/5 fois par jour), sans prise nocturne, a été prescrit pour 7 jours, ce qui a entraîné la disparition complète des lésions. Des doses élevées ont été administrées pour l’âge de l’enfant, car les médecins ont également pris en compte la prévention d’éventuelles complications rares, mais possibles, telles que la kératite ou l’encéphalite.

Diagnostic différentiel

A. Éruption varicelliforme de Kaposi : antécédents médicaux et résultats cliniques négatifs (morphologie des lésions, signes généraux tels que diarrhée et prostration, forte fièvre, lésions vésiculeuses hémorragiques diffuses et disséminées sur l’eczéma) ; absence de lésions atopiques actives sur le visage.

B. Herpès simplex primaire : absence apparente d’infection par d’autres sources, touche généralement les enfants après la première année et avant la cinquième année sans fièvre, tableau clinique non exactement compatible et négatif pour la kératoconjonctivite et la gingivostomatite, qui sont les formes les plus courantes d’infection herpétique primaire.

C. Pyodermite : au fil de l’évolution de l’infection, le tableau clinique ne s’est pas révélé évocateur, et le traitement spécifique n’a résolu que l’impétiginisation secondaire, sans effet sur les lésions sous-jacentes.

D. Strofulus ou urticaire papuleuse : se distingue par la présence de lésions papuleuses, principalement sur l’abdomen et les faces d’extension des membres.

E. Autres exanthèmes : la distribution unilatérale et symétrique du zona est généralement déterminante.

Un cas clinique rare

Les données anamnestiques et biologiques, qui selon certains auteurs ont peu d’utilité dans les premiers mois de vie (immunoglobulines anti-virus v-z présentes sans autre précision par le laboratoire dans le sérum de l’enfant ; IgG anti-virus v-z dans le sérum maternel), mais surtout le tableau clinique, ainsi que l’effet thérapeutique spectaculaire du traitement antiviral spécifique, conduisent à un diagnostic de zona céphalique-ophtalmique, véritablement inhabituel à cet âge et ayant, pour cette raison, empêché une classification rapide et correcte du cas clinique dans les premiers jours.

Cependant, concernant la pathogénie de ce cas, certains points restent en discussion, dans la mesure où il est difficile de comprendre comment s’est produite la réactivation endogène du virus, aucun facteur déclenchant n’ayant été identifié, en considérant l’hypothèse d’une première infection varicelleuse transmise par la mère in utero, puis guérie ; seconde infection à 10 mois sous forme de zona.

Il semble plus probable qu’un contact avec des patients atteints de varicelle ait transmis le virus à l’enfant, lequel, rencontrant un organisme partiellement immunisé, aurait directement provoqué la seconde infection, c’est-à-dire le zona, sans passer par la première, à savoir la varicelle.

Le zona ophtalmique (HZO)

Le zona ophtalmique (HZO) est une manifestation du zona touchant la branche ophtalmique du nerf trijumeau. Il survient dans environ 4 à 20 % des cas de zona et peut entraîner des complications oculaires importantes, dont une perte de vision. Environ 50 % des patients atteints d’HZO développent une atteinte oculaire — le plus souvent une conjonctivite, une kératite ou une uvéite.

L’HZO touche principalement les adultes âgés : plus de 70 % des cas surviennent chez des personnes de plus de 50 ans, et son incidence augmente avec l’âge.

Les cas pédiatriques sont extrêmement rares et généralement associés à une exposition in utero à la varicelle ou à un état d’immunodépression. Un diagnostic précoce et une thérapie antivirale dans les 72 heures sont essentiels pour prévenir les complications. Le vaccin recombinant contre le zona (RZV) réduit de manière significative l’incidence du zona et de l’HZO chez l’adulte et est préféré au vaccin vivant atténué. Le zona chez le nourrisson est extrêmement rare.

Dans ce cas, le tableau clinique, étayé par la réponse spectaculaire au traitement antiviral, a conduit à un diagnostic de zona céphalique-ophtalmique. Cependant, l’âge inhabituel de survenue et la voie incertaine de réactivation virale soulèvent des questions ouvertes sur sa pathogénie, avec la possibilité d’une transmission intra-utérine suivie d’une réactivation.

- Cirfera V, Verdesca V. Un caso insolito per età. Dermatologia Legale.

- Kovacevic J, Samia AM, Shah A, Motaparthi K. Herpes zoster ophthalmicus. Clin Dermatol. 2024 Jul-Aug;42(4):355-359. doi: 10.1016/j.clindermatol.2024.01.007. Epub 2024 Jan 26. PMID: 38281688.

- Litt J, Cunningham AL, Arnalich-Montiel F, Parikh R. Herpes Zoster Ophthalmicus: Presentation, Complications, Treatment, and Prevention. Infect Dis Ther. 2024 Jul;13(7):1439-1459. doi: 10.1007/s40121-024-00990-7. Epub 2024 Jun 4. PMID: 38834857; PMCID: PMC11219696